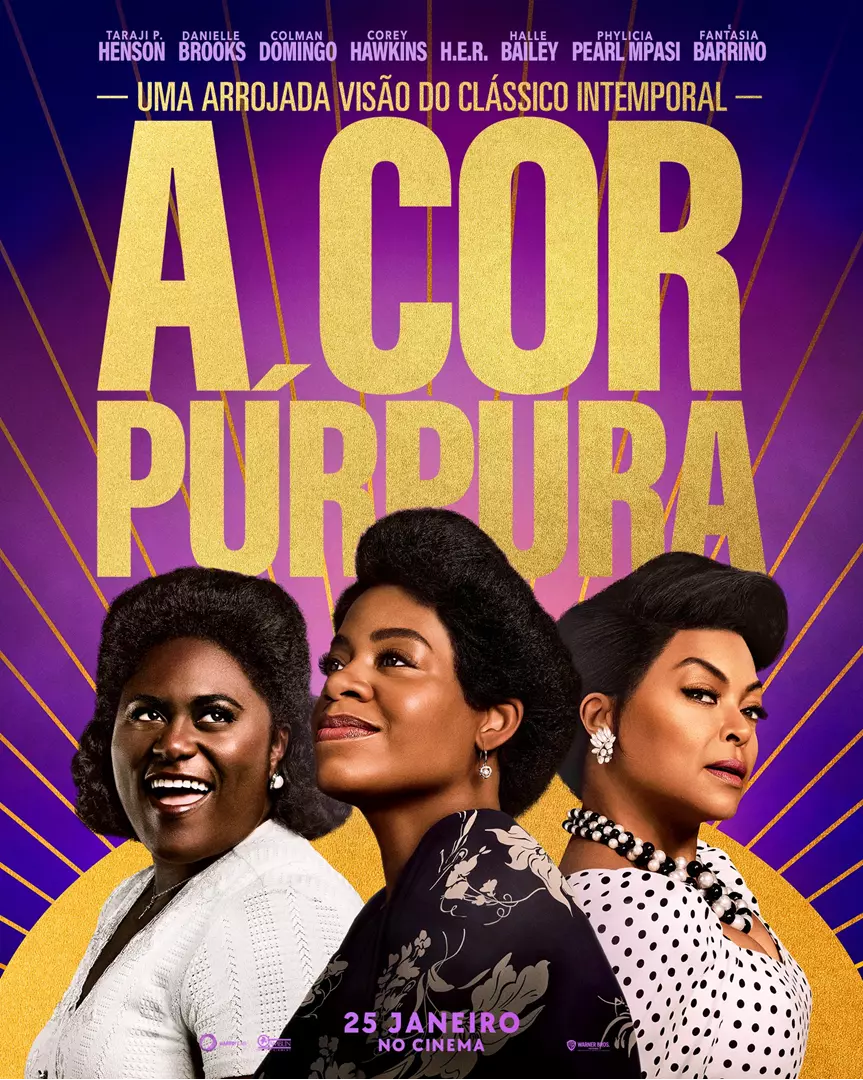

|Crítica| 'A Cor Púrpura' (2024) - Dir. Blitz Bazawule

Crítica por Victor Russo.

|

|

'A Cor Púrpura' / Warner Bros.

|

A intenção temática de denúncia se perde em meio a uma mise en scéne escapista que celebra a dor de suas mulheres

"A Cor Púrpura” chega a sua segunda adaptação cinematográfica do romance de Alice Walker (a primeira foi em 1985 e dirigida por Steven Spielberg), agora tendo como base também o musical da Broadway. Trata-se de um texto forte, com um olhar para a misoginia e agressividade masculina que reprime as mulheres, tirando a voz, liberdade e humanidade delas. É uma daquelas obras que a dor se faz presente, acompanhar aquelas personagens com uma esperança mínima é uma jornada desgastante e aflitiva. A partir disso, pode surgir uma pergunta um tanto ingênua: seria o musical a forma certa de contar uma história tão séria e importante?

A questão aqui é que o problema não está no gênero em si, mas na forma como se utiliza de seus códigos quase seculares. Ou seja, a pergunta central deve ser estética. Claro, o musical é um gênero intimamente conectado à fantasia. Personagens simplesmente pararem tudo e começarem a se comunicar cantando pede sempre um entendimento de normalidade dessa prática naquele mundo. Não podemos, entretanto, confundir fantasia com ludicidade, por mais que na maioria das vezes é assim que ela se apresenta. A fantasia é antes de tudo um meio e já foi tantas e tantas vezes utilizada de forma sombria pelo cinema (e também por outras artes), até como forma de fazer da imaginação uma forma de comentar o nosso mundo real. O mesmo se dá no musical, que por ter sido usado por décadas em Hollywood, e é um gênero dominantemente estadunidense, como escapismo para esquecer os problemas da realidade, é quase sempre pensado apenas como diversão. Não é necessariamente uma verdade restritiva a um gênero tão rico em possibilidades.

Retornamos então para “A Cor Púrpura”. Desde a sequência inicial, o filme desenha o seus números musicais como grandiosos, dançantes, cheios de figurantes e músicas animadas. Ou seja, ainda que o escapismo não seja a única forma do gênero existir, é assim que Blitz Bazawule lida com as suas músicas furando a realidade. Quem conhece a história e já teve contato com o original ou com outras versões adaptadas pode já ter um estranhamento imediato. Mas damos nosso voto de confiança, há muitos o que se desenvolver ainda e aquele mundo colorido não necessariamente vai dominar a narrativa. Pelo menos é o que pensamos, mesmo depois da protagonista, ainda jovem, cantar com alegria após ter seu filho, resultado de um estupro pelo próprio pai, tirado dela.

Só que, aos poucos, vai ficando mais evidente o olhar de Bazawule, alguém que vem dos videoclipes musicais, para a sua própria mise en scéne. O filme até encontra um tom mais condizente com o seu discurso quando se afasta do musical, ainda que as personagens e relações entre elas sejam muito menos desenvolvidas do que a obra pensa, dado o apelo emocional que exige do espectador (a relação amorosa entre Celie e Shug, que nunca mais é citada após uma cena, ou a pouca aparição da irmã distante e que retorna nos convidando para chorar junto, sendo que nem a tínhamos visto adulta, são dois exemplos disso). Resta então ao elenco, com pouco material, criar essa empatia, quase sempre pela dor torturante que se estende e é mostrada sem parcimônia. Celie (Fantasia Barrino) é a mais punida, mas não a única (Sofia [Danielle Brooks] pelo menos tem parte do seu sofrimento suprimido pelas elipses). É a típica narrativa de exposição da crueldade, que tortura o seu público para no final ter apenas uma pequena recompensa que pouco dura, ao mesmo tempo que recorre a uma conciliação meio tola, diminuindo tudo que os agressores fizeram (algo típico do capitalismo, que rejeita o confronto e qualquer tipo de revolução ao sistema dominante).

Só que, se o desenvolvimento da história e das personagens já é questionável por si só, o problema mora mesmo na mise en scéne. Os movimentos de câmera suntuosos, os constante raccords chamativos e engraçadinhos conectando cenas por objetos e movimentos, e, sobretudo, a grandiosidade pulsante e animada dos números musicais, me fizeram por alguns segundos pensar em “Da Abjeção”, de Jacques Rivette (texto que questiona um travelling para expor um cadáver em “Kapò”, filme sobre o holocausto, como algo vil). Não chega a tanto, mas a inabilidade de Bazawule em entender que o seu sofrimento se dá antes em tela e não apenas por um discurso textual, faz com que a sensação seja um tanto confusa. Em alguns momentos, parece que o cineasta simplesmente quer dançar e nos divertir com a denúncia que tenta fazer. É como se víssemos um estupro acontecer (não tão visualmente, mas exposto no close que expressa a dor da protagonista), para em seguida sermos energizados por pessoas dançando e cantando músicas alegres com letras acusatórias. Poucas vezes lembro de uma mise en scène tão maltratada, apesar de bela. É um descaso com a estética que nem percebe o quanto não existe texto no cinema que não passe pelo nosso contato com a linguagem audiovisual. Ao não compreender isso, “A Cor Púrpura” acaba, sem perceber, criticando a si mesmo.