|Crítica| 'Saltburn' (2023) - Dir. Emerald Fennell

Crítica por Victor Russo.

|

|

'Saltburn' / Prime Video

|

O thriller erótico e a sátira contemporânea viram dispositivos para uma proposta estética virtuosa muito mais inconsequente do que rigorosa

Em meio a um cinema mais comercial e de premiação tão pouco inventivo, Emerald Fennell parece surgir como uma das poucas figuras dispostas a transgredir, arriscar, inventar e, sobretudo, fazer cinema a partir de uma proposta estética que é tão pessoal quanto intrinsecamente indissociável ao cinema. Muito se fala sobre o modernismo no cinema, que parece só ter chegado com força em Hollywood no final dos anos 60, que teve seus autores destinados a um cinema de nicho nos anos 80, deu sinais de respiros nos thrillers dos anos 90, mas pouco espaço mantém no cinema estadunidense atual de maior visibilidade. Claro, o mundo do cinema continua pulsante, propostas formais inventivas seguem inundando os festivais. Mas a relação direta com quem detém o controle da produção e essa capacidade de moldar o público está em um lugar de tanta segurança que remete a um retorno ao cinema clássico, não no sentido mais inventivo dessa rigidez formal, como um David Fincher da vida, mas, sim, na busca por um controle que vende um realismo e faz de tudo para esconder qualquer rastro cinematográfico no processo. É uma inundação do cinema como produto que tem vergonha de ser cinema e que, mesmo quando revela o artifício cinematográfico, quase sempre é de uma forma engessada a fim de soar mais inteligente e complexo do que realmente é. Hollywood precisa de respiros, e Fennell, por mais que ainda precise afinar bastante suas propostas, é uma das poucas pessoas que conquistou visibilidade disposta a pensar fora do padrão sem cair no mero fetichismo egóico dos Nolans, Mckays, Iñárritús, Ostlunds e afins.

A recepção divisiva de “Bela Vingança” talvez seja o retrato dessa cineasta, que deve ser ainda mais rejeitada com “Saltburn”. Dois filmes posicionados em festivais e com o grande objetivo comercial de ser indicado ao Oscar. O primeiro até conseguiu, em um ano de pandemia com poucas obras na disputa. O segundo deve passar longe dessa e de outras premiações. É o tipo de cinema que incomoda, não necessariamente pelas temáticas em si, por mais que essas se façam bastante presentes, mas justamente a forma como Fennell olha para o cinema a fim de reconstruí-lo sob suas próprias regras. É uma daquelas diretoras que parecem não estar nem aí para como suas obras vão ser recebidas, o seu interesse e dever é para com o cinema que deseja fazer. Então, se “Bela Vingança” vai olhar para os filmes de vingança e criar uma estética própria de sonho e realidade controlada pela protagonista, ironizando e reverenciando esse gênero ao mesmo tempo, “Saltburn” vai ser ainda mais ousado em sua proposta de jogar com gêneros a partir das escolhas da sua mise en scéne.

O mais curioso é como Fennell consegue ser extremamente direta nessa abordagem com gêneros, nunca os diminuindo, ao mesmo tempo que esses se transformam também em um dispositivo para toda essa composição estética. “Saltburn” parte então do thriller erótico, muito popular nos anos 1990 e começo dos anos 2000, antes de mergulhá-lo nessa sátira contemporânea que se constrói a partir de uma ridicularização mais escrachada da elite, quase sempre proveniente de um diretor metido a espertinho que trai o próprio discurso em muitos momentos (falo bastante sobre isso na crítica de “Triângulo da Tristeza”). Entretanto, Fennell nunca cai nesse lugar exatamente, não por ter um rigor formal que rejeite essa sua autoelevação como autora detentora do conhecimento total do mundo, mas justamente o oposto. O longa parece mais disposto a se abrir em possibilidades, a se reinventar constantemente, a brincar com a expectativa do público a partir dos códigos que já conhecemos. Não que haja grandes surpresas no desenvolvimento da história, muito pelo contrário, o final não só é bem previsível, como a forma que Fennell apresenta as revelações é bastante tola e indigesta, por mais que o foco seja essa homenagem aos thrillers que sempre faziam isso, aqui acaba por ser o único momento em que a diretora trai o próprio discurso.

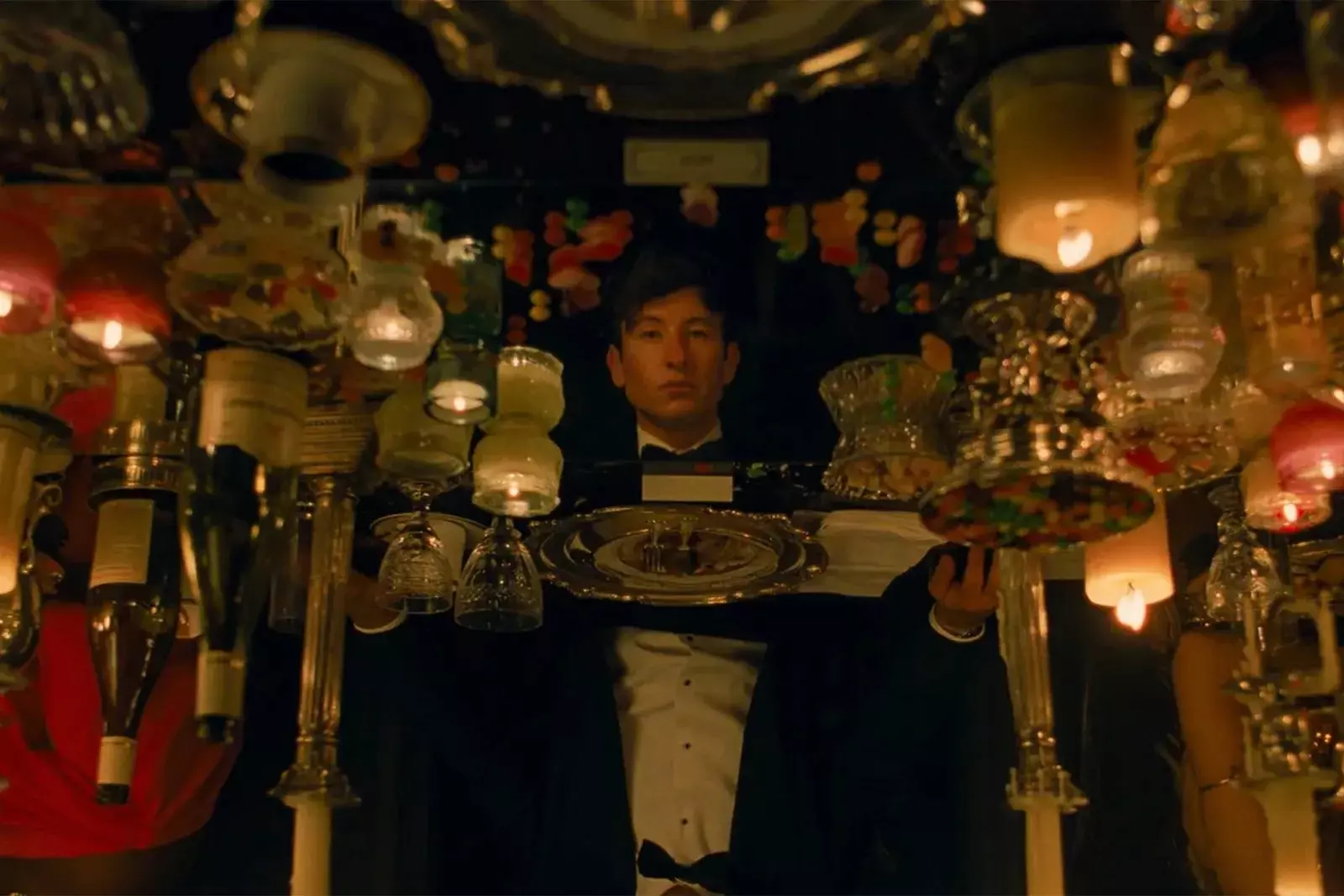

Isso porque, durante as duas horas de projeção a cineasta nunca se posiciona em um posto de superioridade, mas isso não quer dizer que ela não se faça presente o tempo todo. Tudo é fruto de uma manipulação, essa estética que se modifica a partir do momento em que o filme chega a Saltburn, e mais ainda quando começa a cavucar as entranhas do local, o voyeurismo hitchcockiano menos fechado e mais dúbio a partir da inserção em um protagonista de objetivos e sentimentos quase sempre indecifráveis. Fennell é a única que tem controle sobre os seus personagens e como o cenário os afeta ou modifica ao filme em si, talvez as cortinas fechadas que criam um inferno vermelho na cena de jantar seja o melhor exemplo disso, ao mesmo tempo em que não poderia ser uma demonstração melhor do exagero ao lidar com o cinema anterior, como uma referência a “Um Corpo Que Cai”, mas as ressignificando ao seu bel prazer. O que resta então é essa inconfiabilidade do espectador, convidado a investigar uma dinâmica de olhar e poder sem nunca realmente ter todas as respostas, sendo Fennell a detentora desse conhecimento que guarda para si enquanto se diverte com todas as possibilidades que encontra no cinema de manipular as emoções e expectativas do espectador.