|Crítica| 'O Assassino' (2023) - Dir. David Fincher

Crítica por Victor Russo.

|

|

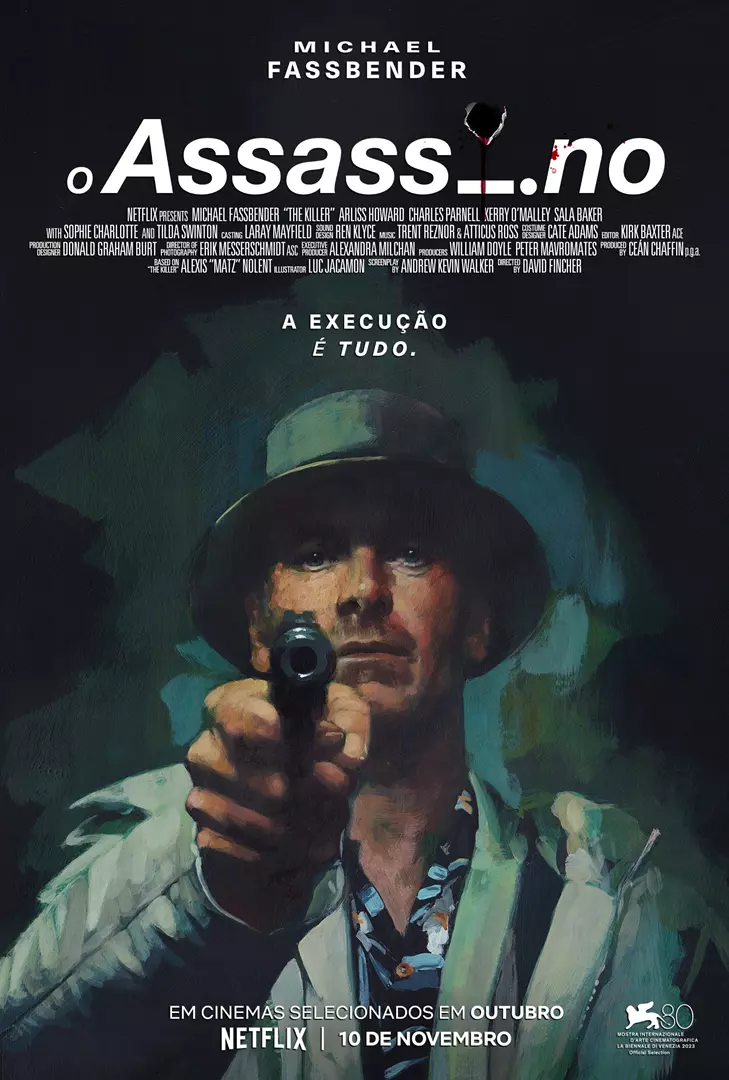

'O Assassino' / O2 Play & Netflix

|

David Fincher retorna ao thriller retirando a empatia da equação e encontrando o personagem perfeito para sua estética metódica, ainda que o rigor formal clássico não rejeite a subversão ao protagonista indestrutível

De tempos em tempos, Fincher decide sair do thriller que tanto domina para adentrar obras com toda a cara do Oscar Bait (“O Curioso Caso de Benjamin Button” e “Mank”). O incomum é que esses deslizes fogem do que supostamente seria a sua zona de conforto, mas, na verdade, são os filmes menos inventivos do cineasta. Por mais que a sua carreira esteja marcada pelo suspense, os seus longas não se parecem tanto entre si, indo do mais direto do gênero, em obras mais esquecidas, como “O Quarto do Pânico” e “Vidas em Jogo”, além dos excelentes “Millennium: Os Homens Que Não Amavam As Mulheres” e “Garota Exemplar”, passando por obras baseadas em fatos reais, como “A Rede Social” e “Zodíaco”, até os filmes que o consolidaram na década de 1990, “Clube da Luta” e “Seven”, e viraram referências para o que veio depois. Ao mesmo tempo, trata-se de um cineasta dominado por uma estética e condução bastante clássica, independente do tipo de longa que está fazendo, prezando sempre por uma decupagem de muitos planos, com um rigor formal, quase incapaz de quebrar a continuidade espacial e temporal de uma cena.

Sua volta ao thriller depois de quase uma década (o último havia sido “Garota Exemplar”, de 2014), não só traz de volta esse controle formal característico, claro, assim como a paciência para o desenvolvimento da história, mas, principalmente, um encontro entre sua proposta estética e o protagonista-ator, que, ao mesmo tempo que parecem o casamento perfeito, são também a porta de entrada para uma ironia sutil, nada mais do que uma subversão irônica ao gênero, criada a partir do contraste entre o dito/pensado pelo personagem em voice over e o que realmente se configura visualmente diante de nós nas ações.

Então, tudo se constrói por meio de um personagem metódico e racional, pelo menos à primeira vista, com direito a um primeiro ato sem diálogos (apenas voz em off), em que sentimos o peso do tempo de espera junto ao matador e a articulação monótona do seu plano. Fincher pouco se usa aqui e durante todo o filme das possibilidades cinematográficas de fazer esses dias passarem mais rápidos, ao mesmo tempo que também não vai de forma alguma na linha do slow cinema e dos seus planos de longa duração. Pode soar contraditório, mas o tempo parece não passar através de muitos cortes, cortes esses que não dão a sensação de velocidade, mas de rotina e continuidade. A decupagem vai então de um plano médio para um plano detalhe sem nenhuma velocidade em qualquer movimento mais banal, como o colocar um objeto na mesa, ou fazendo questão de sempre mostrar o personagem olhando para o seu objeto de interesse e mostrando esse alvo continuamente. Como o protagonista que não pode deixar nenhum vestígio passar, o cineasta faz questão de mostrar cada movimento e preocupação da forma mais clássica que o cinema permite, talvez com a única exceção dos momentos de sono que saltam o tempo sem mudar nada de posição da imagem.

É aí que entra Michael Fassbender com o seu olhar fixo e determinado e o rosto sem expressão. Se Alain Delon e o diretor Jean-Pierre Melville miraram no cinema noir e no personagem eternizado e popularizado por Humphrey Bogart para construir o assassino Jeff Costello de “O Samurai”, mas evitando o sarcasmo e o heroísmo torto do “original”, Fassbender e Fincher não escondem Costello como referência, mas adicionam ao personagem uma ironia incomum no gênero, permitida apenas pelo contraste meticuloso entre imagem e som. Nada é gritante, realmente somos levados a acreditar que acompanhamos um assassino de aluguel frio, calculista, impiedoso e sem qualquer preocupação emocional para com o mundo. Um homem implacável como eram também os anti-heróis do cinema noir. O personagem acredita nisso, nos conta o seu método e tudo o que pensa sobre o ser humano e si mesmo. A contradição se dá então pelas ações que vão se desenrolar, provas da força do acaso na narrativa, desde toda a espera pelo momento certo que acaba em um erro grotesco (“um deslize”, pensamos naquele momento), até tudo que vem a seguir, não só nos planos que dão errado (o homem que morre muito antes do previsto, o assassinato limpo que se transforma em uma bela luta filmada a partir de uma fotografia com pouca luz), mas também e principalmente nessa suposta falta de sentimento, uma grande mentira que ele conta para si mesmo, o que rapidamente percebemos, já que toda a história é consequência de uma vingança pessoal após sua namorada ser brutalmente atacada.

A cereja do bolo é como o rigor formal não é posto a perder apelando para uma empatia para com o personagem, o que seria até normal. Mesmo os anti-heróis mais questionáveis dos filmes noir geram uma espécie de identificação no espectador a ponto de nos deliciarmos ao torcer por eles. Fincher não vai exatamente por esse caminho e não poupa o público de ver todas as atrocidades cometidas pelo assassino. Se ele acredita ser racional e o cineasta o acompanha pela escolha calculada dos planos, não há porquê transformá-lo em alguém bom de repente. Sua namorada violentada é tratada então com a mesma frieza, é apenas uma peça que demonstra sutilmente algo que o personagem sente e tenta esconder, mas, mais do que isso, é um objeto para a trama com pouquíssimo apelo emocional. Se nos conectamos com o protagonista e torcemos por ele é justamente pelo formalismo do diretor, que não nos dá escolha de ignorar aquele personagem em tela e nos empurra por cada ação e contradição dele.